【东方出版中心】吴根友著作:《文明对话论丛01:我们的文明观》

点击次数: 更新时间:2021-06-01

书名:《文明对话论丛01:我们的文明观》

作者:吴根友

出版社:东方出版中心

出版年:2021年5月

“文明对话论丛”总序

文|吴根友

在全球化的语境里,谈论“文明对话”一事,是非常复杂而困难的。这里既涉及“文明”一词在不同民族、国家的文化传统中的语义差异,对话的过程中发生的语义偏差;更重要的是文明的承载者的复杂,作为文明承载者的民族、国家,与作为小团体、个人的承载者,他们的言说方式有很大的区别,因而其对话的效果与结果也大不相同。每个个人都不能代表一个文明,然而有资格作为文明代表的国家、民族,又总是通过一些具体的个人来表达他们的“文明”。因此,作为建构人类命运共同体的方式、方法之一的“文明对话”活动,其理想与目标是美好的,然而一旦付之于人类社会的实践活动,则将会遇到各种意想不到的困难与阻碍。

人类文化的历史很长,然而人类从野蛮的状态进入到文明的状态,实际的历史过程却很短。而即使在迈入了所谓的“文明”门槛之后,人类的很多行为并不合乎“文明”一词的内在要求。远古氏族社会之间的厮杀,将战败的异族首领的头颅制成酒杯,是经常性的事情。世界范围内的游牧与农耕文明之间的反复争战,大规模的抢劫与杀戮,一次次地推翻不同的王朝,那种残酷与血腥,在不同民族的历史与传说中都有记载。近四百年来资本主义文明的兴起,在世界范围内的殖民、掠夺、杀戮,并假借“文明”的名义对被征服者冠以落后、野蛮的称谓,不仅在肉身方面侮辱、杀戮他们,而且在精神与文化上侮辱、践踏他们。“文明”与“文明”之间,战争、冲突、征服是常态,而对话、交流、互鉴则往往是短暂的、临时的。而正是这些短暂的文明间歇期,为人类文明的进步与发展带来无法估量的积极作用。

20世纪50年代以后,伴随着大国的竞争,核武器的出现,人类大国之间的文明竞争出现了新的均衡态势。20世纪90年代,伴随着苏联的解体,国际之间大国的竞争出现了“一超多强”的新局面,而作为“一超”的美国社会反而担心世界格局会朝向不利于美国的方向发展,代表美国国家利益的亨廷顿提出了“文明冲突”说,预言未来国际社会之间的战争将会在文明的断层线之间发生,民族国家的冲突会让位于“文明冲突”。自20世纪90年代以来,美国发动的几场海外战争,实际上并非什么“文明的冲突”,而只是美国的国家利益在不同地区与当地的民族、国家的利益主体发生的冲突而已。文明之间并没有什么冲突,一些国家只是假借“文明”的名义而发动战争,实际上是在争夺国家的利益而已。而作为现代社会典型的自由资本主义国家,其所谓的国家利益也只是极少数资本集团的利益而已。

回顾秦汉以后传统中国与周边民族的交流与交往的历史,文明之间的和平交往不仅是可能的,而且是有效的。由传统中国与世界各国共同开辟的“丝绸之路”(或曰瓷器之路),各民族之间的茶马之路,其主流就是一条“文明对话”的和平之路。郑和下西洋,带到世界各地的也是和平的福音与商业贸易互利的福祉。16世纪末、17世纪初,欧洲耶稣会传教士来华传教,中国文化则借助传教士带回欧洲,这个将近一百三十年多年的中欧文明交流史,其主流也是和平的文明对话、交流、互鉴的历史。只是由于当时罗马教廷坚持保守的传教政策,干涉当时中国的内政,改变了利玛窦当初提出的正确的传教路径,才导致了中国与欧洲文明交流的中断。当然,也由于当时中国清政府的乾隆皇帝昧于对世界发展大势的认知,几次拒绝英国政府提出的商贸往来请求,才导致了中国社会与现代工商业文明发展大势的脱节,最后被资本主义的列强用炮火打开国门、丧权侮国,让文明古国遭受了列强一百多年的蹂躏。直到1949年10月,在中国共产党领导下建立起了社会主义的新中国,才在政治上初步地站立起来,逐步摆脱被资本主义列强,以及其他强国歁侮的命运。

改革开放的中国,经过四十余年的努力,让古老的中国重回世界的政治、经济、文化的中心,以一个现代的文明型国家屹立于现代世界各民族国家之林。当代中华民族总结自己民族的发展历史,借鉴人类文明的发展史,特别是吸取20世纪以来两次世界大战的经验与教训,寻找一条既适合于中国自身,也将会给世界带来福音与福祉的和平发展之路,倡导文明之间的对话、交流与互鉴,努力探索并积极构建人类命运共同体。

人类从来都没有像今天这样迫切需要对话、交流与理解。“地球村”的实际自然处境将人类命运紧紧地联系在一起。除非人类不想以集体的方式继续生活下去,仍然肆意地破坏地球的环境,甚至发动核武器战争。否则,各大文明之间就只能采取和平的对话、交流与互鉴,以增进人类的福祉。虽然目前人类的文明之间有“种差”与“代差”(如工业文明与农业文明之间),但只要本着“人类共命运、同呼吸”的基本共识,坚持自己的文化传统、宗教信仰或其他信仰的同时,放弃古老的“异教徒”观念,坚持以“对话”的方式展开各种形式的交流,则人类的前途将会逐渐走向光明的境界。

战争可以发泄不满,但丝毫不能给战争的双方带来自己想要的东西,只会给对方送去流血、死亡与痛苦,只会增加相互之间的怨恨与敌视。以民族、国家为承载者的文明之间展开对话,其道路漫长、曲折,绝非一帆风顺,甚至还会出现误解。但只要行驶在“对话”的正确道路上,民族、国家之间的一些误解就会伴随着交流的深入而慢慢地化解。人类的文明能够发展到今天的地步,其主要功绩还是得力于文明之间的和平交流与互鉴。

三十多年前,当杜维明先生在美国哈佛大学用英语向世界提倡“文明对话”的主张时,应者寥寥,而正当其时的亨廷顿提出“文明冲突”说,甚为热闹。三十多年过去了,对于人类社会的进步事业与福祉而言,亨廷顿的“文明冲突”论越来越遭到更多学人与社会学家、政治家的批评,而“文明对话”的主张越来越受到更多学人与政治家的青睐。这种带有戏剧性的历史转换,不是因为“文明对话”的理论有多么高深,而只是因为这一理论主张合乎人类一体化的共同命运,能给一体化的人类世界带来和平的福音与生活的福祉。今天,我们在中华的大地上,接过杜先生当年提出的主张,将“文明对话”作为一项学术事业加以推进,希望能够得到更多关怀人类前途命的学人与其他有识之士的支持与帮助。

愿我们的《文明对话论丛》辑刊,能为增进人类的福祉尽一份属于自己的绵薄之力。

是为序。

吴根友

2021年1月

《我们的文明观》

(《文明对话论丛》第一辑)序言

文|吴根友

泛观汉语学术界,谈论“文明对话”的文章与论著,数目不少,但直接以“文明对话”为主题的期刊或辑刊,到目前为止,我们似乎还没有发现。作为一个新生儿,本辑《论丛》并不漂亮,可能还有点丑陋,但我相信,随着时间的推移,特别是日后不断得到学界同仁的大力支持,本辑刊慢慢会变得越来越可爱,终会在不久的时间里成长为美少年。

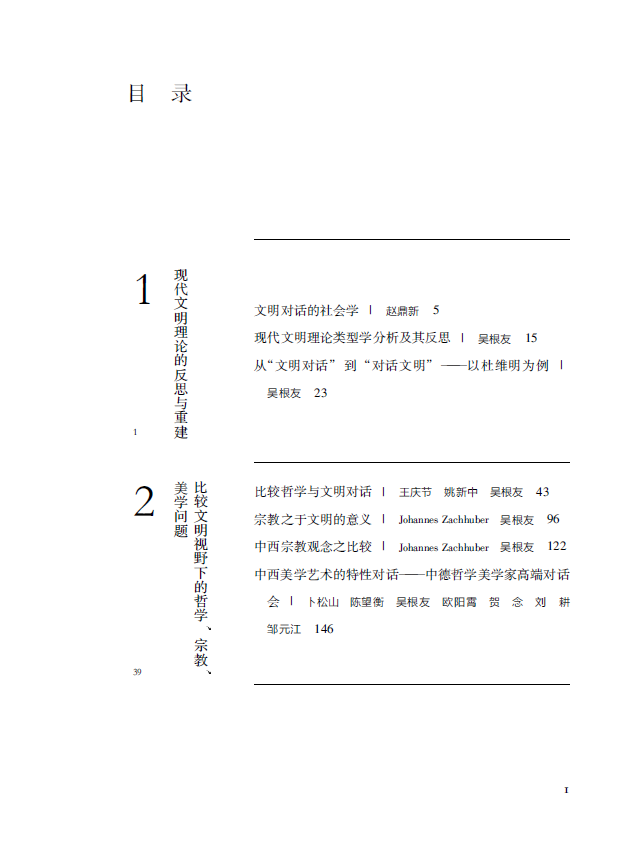

本辑《论丛》包含以下三主题,其一是“文明对话”的理论问题,主要收录了赵鼎新教授的长文与本人的一篇论纲式的文章。赵老师以“镶嵌性”为核心概念,较为仔细地讨论了“文明对话”的主体、环境与背景的具体性、以及对话的文本、弱势文明的声音等一系列非常重要的问题。本人的两篇小文涉及两个主题,一是以提纲的方式考察了“文明”叙事的类型学问题;二是较为集中地考察了杜维明先生的“文明对话”理论,并尝试提出了从“文明对话”到“对话文明”的理论构想。其二是比较哲学视野下的宗教、哲学与中西美学等问题,收录了几场“文明对话”实录。这里涉及了比较哲学与文明对话的关系问题,中国宗教与欧洲宗教、特别是基督教的异同问题,不同民族的“轴心时代”文明对于后来的影响,中西美学的特点与共性问题,儒释道三教对于亚洲文明的贡献和中华礼制对亚洲文明的贡献,何谓“观念上的亚洲”,以及从“亚洲文明”如何发展出“文明的亚洲”诸问题。其三是“大河与文明”的问题,这是人类文明史上的大问题。因为人类的几大文明的发源都与大河有关。后面希望推出“大河与文明”的专栏,特别感谢冯天瑜先生为《论丛》赐稿,开此问题研讨之先河。

最后,本《论丛》收录了吴根友教授2020年刊发的一篇文章,专门讨论了王夫之的“文明”史观。收录此文的目的是想表明,具有近代意义的“文明”问题在中华民族17世纪的哲人思想中就已经萌发了。福泽渝吉的《文明论概略》可以看作是近代亚洲人文学术界第一本有关文明问题的专著,但对于具有近现代意义的“文明”问题的思考,其实在亚洲的中国最先萌发。而此时的欧洲因为耶稣会传教士带回了大量中国文献,又正值欧洲的资本主义处于蓬勃发展之时,对于“文明”以及中华文明问题展开了极其热烈的讨论,莱布尼兹、沃尔夫、伏尔泰、魁奈等人对中华文明均持有较高的评价(虽然片面)。孟德斯鸠对中华文明是批评与肯定并存。而王夫之在几乎不了解欧洲文明的情况下,对中华文明的未来前途表现出了深层次的忧虑,可谓是孤明先发,表现出哲人的深邃与前瞻眼光。

“文明对话”是一种理念,也是一种理想。如何在社会实践中以学术的方式来展开这一宏伟的事业,目前可以说没有现成的案例可学,只能是按照民间的谚语所说的那样:“草鞋无样,边打边象”。此句中的“象”字乃一动词,即通过想象,或者说根据实践不断调整当初的心中想法,以之成为一个真实的“草鞋”。我们希望通过“文明对话”的实践,也通过不断地总结人类文明对话的历史经验,让“文明对话”这一人类的伟业从自在的实践状态,逐步变成一种全面自觉的精神现象。这件伟业肯定不是一个人能完成的,而是需要一大群具有家国情怀、人类命运共同体情怀的学人,踵事增华、不断努力,才能逐步展开这一伟业。本《论丛》算是这一全面精神自觉的开端。

种子既然已经破土发芽,剩下的事情就是呵护、培育,让它成长。我们期盼学界同仁共同助推“文明对话”这项生生不息、造福众生、利乐有情的文化事业。我们在此也特别感谢促成此辑面世的众多学界大德的支持与众善缘助力。文明对话,将是人类文明健康发展的一条康庄大道,它将引导人类走向对话文明的光辉未来。

(编辑:邓莉萍 审稿:严璨)