廖璨璨 : 至善统善恶:方以智与晚明无善无恶之辨

点击次数: 更新时间:2022-12-15

【摘 要】“至善”与“无善无恶”是中晚明思想史上的重要论辩,明末思想家方以智以“至善统善恶”这一命题对王阳明的“无善无恶是谓至善”说做出了诠释和辩护,该命题中蕴含的对“绝待”和“对待”关系的思考也是对宋代理学中朱熹与胡宏论性之善恶的继承和发展,即通过对道/理是否有对待来解释至善之性是否有对待,以形上建构的方式对晚明这一论争做出回应。一方面作为“绝待”的“至善”不落于具体相对待的善恶,也即“无善无恶”,这是从形上本体的层面言说;另一方面作为本体的“无善无恶”是先天之性,有善有恶是后天之性,统贯先天后天的“至善”意味着在具体现实的人性善恶之中要让本体的善性显露出来,这是从本然状态的层面言说。“至善统善恶”说以对“至善”的强调纠正阳明后学特别是王畿“四无”说导致的走空蹈虚之流弊,重新倡导价值层面上对“至善”的肯认,推崇实学的功夫论指向。

【关健词】方以智;阳明学;至善;无善无恶;实学

作者简介:廖璨璨,beat365中国官方网站副教授。主要研究领域及方向:中国哲学史、宋元明清哲学、中西比较哲学

文章来源:《中山大学学报(社会科学版)》2022年第6期

“至善”与“无善无恶”是中晚明思想史上的重要论辩,关涉的问题是“无善无恶”说对经由宋明理学所发扬的儒家孟子性善论是否构成了学理上的挑战,同时也展现了晚明三教合流的文化思潮下儒家与佛教的思想互动和立场划界。这一论争肇始于阳明后学在对“四句教”解读时出现的分歧,以王畿(龙溪)为代表的弟子主张“四无”说,但此一时期的争论要点不在于“无善无恶心之体”,而在于为善去恶的工夫;到了周海门与许孚远的“九谛九解”之争则将晚明的无善无恶之辨推向高潮,以“至善”与“无善无恶”论心体的冲突逐渐彰显;及至后来东林学派的顾宪成、高攀龙与管志道也曾对此争辩往复,刘宗周、黄宗羲甚至出于维护阳明的立场而认为四句教首句并非言性无善无恶。

明末思想家方以智基于“绝待”与“对待”的形上哲学理论,在《东西均·三征》篇中以“至善统善恶”来阐释性之善恶与至善的关系,试图对晚明思想界的这一论争从学理上做出回应和调适。更为重要的是,方以智对“善”与“无”之间关系的构建也有其社会思想的背景,在阳明后学特别是龙溪“四无”说的影响下,无忌惮之徒日增,晚明社会呈现出走空蹈虚、重本体而轻工夫的风气,崇空疏而废实学。方以智作为明遗民学者,在明清鼎革之际尤感崇实之学的重要性,他反对空谈心性,特别是“无善无恶”说可能导致的价值虚无问题。因此,方以智的“至善统善恶”说既力求在理论上统合“至善”和“无善无恶”,为心体之善的两个层面提供形上依据,同时又强调“至善”是对具体经验层面相对之善恶的统贯,以此尊崇“至善”而力图纠正晚明社会的虚浮空疏之风。

一、理学中的“至善”与“无善无恶”之辩

“至善”与“无善无恶”之辩是阳明后学乃至整个晚明思想界的重要论题,若对其进行思想史的追溯,则在宋代理学中已有先声,即朱熹与胡宏以及湖湘学派关于“至善之性不与恶对”的争论,朱熹认为胡宏的观点实质上就是“性无善恶”说,有近似佛教之嫌。因此,以理学视野来看“至善”与“无善无恶”的讨论,其指向的是儒家与佛教的立场划界问题,即便在争论中许多学者将其回溯到先秦时期的孟告之辩,即孟子的性善论与告子的性无善无恶论,但若考虑到朱熹对告子的“生之谓性”说是以佛教“作用是性”来界定,那可以说孟告之辩在宋明理学的语境中实质上也转换成了儒佛之辩的问题。

进一步说,这个问题的争论点是:在性的层面是否有不与恶相对的善?也就是“至善”与“善”的关系问题。在宋代理学的论争中,朱熹对胡宏的批评主要集中在两点。其一,他认为胡宏说有不与恶相对的至善之性,也就将人性打成两截,“遂成有两性:本然者是一性,善恶相对者又是一性。他只说本然者是性,善恶相对者不是性”,而这会造成对本然之性和现实人性的割裂。

不过,笔者认为朱熹之所以批评胡宏,更重要、更根本的原因在于第二点,也就是当朱熹继承了程颐以“性即理”言说的进路,那么“性”是否有善恶相对的问题,在更深的层面上也就是“天理”或者“道”是否有对待的问题。对此,朱熹显然更加纠结:“天理固无对,然有人欲,则天理便不得不与人欲对为消长。善亦本无对,然既有恶,则善便不得不与恶对为盛衰。”一方面,朱熹认为秉持和继承孟子性善论而言,则确实人欲不足以与天理相对,恶也确实不足以与善相对;但另一方面,朱熹本人的思想中又特别强调均衡、相对的理论结构,不认同那种“尖斜”的世界,这一点在《答胡广仲》一文中已明确指出:

大抵天下事物之理,亭当均平,无无对者,唯道为无对。然以形而上下论之,则亦未尝不有对也……究观来教,条目固多,而其意常主于别有一物之无对。故凡以左右而对者,则扶起其一边;以前后而对者,则截去其一段……凡天下之理势,一切畸零赘剩、侧峻尖斜,更无齐整平正之处。凡此所论阴阳、动静、善恶、仁义等说,皆此一模中脱出也。

朱熹之所以强调“道亦未尝不有对也”,其实也与二程对此的讨论有关,特别是程颢。诸如“天下善恶皆天理”“天地万物之理,无独必有对,皆自然而然,非有安排也”等表达,都是在“理”的层面指出万物皆有对待这一点。因此即使看似“唯道为无对”,但在朱熹的形上形下之理气架构中,形上之理/道亦有形下之气来与之相对。

朱熹与胡宏的论辩,实质上也就开启了关于“性”是否需要区分出至善之性和无善无恶(或者善恶相对)之性的讨论,这一论题到了中晚明,便呈现为王阳明、阳明后学以及刘宗周等人对性、心体、良知等问题的辨析。牟宗三曾评价程颢性论说:“善恶既只是表现上的事,则性体自己自是粹然至善而无善恶相对之相。后来胡五峰说性不可以善恶言,即根据此义说。即到阳明说本心之体或良知本体无善无恶亦只是此义。”又评点胡宏的性论说:“此段明点性之超善恶相对相,而为‘超越的绝对体’之至善。绝对体至善之善,非与恶相对之善。”虽然学者们对于牟宗三的“五峰—蕺山系”说所持观点并不一致,不过牟宗三对程颢人性论、朱熹与胡宏的论争与阳明思想以及阳明后学之间思想关系的评述,笔者认为是非常中肯的。

那么在理学的这一思想史视域下再看王阳明关于心体之善的讨论,可以说其本身也是该问题的延续和发展。说是“延续”,在于阳明晚年四句教中有“无善无恶是心之体”的说法,但其又有“至善者,心之本体”之语,对心体之善的表述似乎呈现出“至善”和“无善无恶”的差异;说是“发展”,在于阳明并不认同朱熹那种形上形下的理气架构,因此他同时以“至善”和“无善无恶”来言说“心体”,有着心学自身的思想特色。对阳明而言,他并未严格区分心体与性体,如言“心之体,性也。性即理也”。阳明在论心体时包含两个层面,即“至善者心之本体”是从本体层面言,强调价值上的绝对;而“无善无恶心之体”则是从本然状态的层面言,强调心体在具体工夫中的无滞性。

首先,阳明多处论及本体层面的心体之善,比如“至善者,性也;性元无一毫之恶,故曰至善”。又如“至善者,心之本体。本体上才过当些子,便是恶了;不是有一个善,却又有一个恶来相对也。故善、恶只是一物”。这些表达与程颢的“不是性中元有此两物相对而生也”以及胡宏所讲的“性善之善不与恶对”相似。虽然现实中有相对待的善与恶,但统贯其中的那个最根本者则是至善,也即孟子所讲的先验的性善。所以,“至善”并非针对现实经验层面的为善、为恶或者有善、有恶,而是心体在价值层面的绝对性,即心体本身作为超越善恶的“至善”。正是从这个角度来说,告子的无善无不善、可以为善可以为不善等说法受到了孟子的批评。

然而,作为本然状态的心体是阳明思想中更为独特和有创见的部分,也是宋代理学对此论争所没有涵涉的内容,而这正是“无善无恶心之体”之所以引起中晚明思想界辩论往复的根由。事实上,阳明本人对“至善”与“无善无恶”的关系已经有所提示,如《传习录》中争论颇多的“侃去花间草”一段:

曰:“然则无善无恶乎?”

曰:“无善无恶者,理之静;有善有恶者,气之动。不动于气,即无善无恶,是谓至善。”

曰:“佛氏亦无善无恶,何以异?”

曰:“佛氏著在无善无恶上,便一切都不管,不可以治天下。圣人无善无恶,只是‘无有作好’、‘无有作恶’,不动于气。”

由这段材料可知,对“无善无恶”说可能流于佛氏的疑惑,阳明弟子早已有之。虽然此处阳明并没有明确以无善无恶言心体,但这段材料是在讨论心的好恶问题,显然与心相关;而以“理之静”言“无善无恶”可以理解为是心体/性的无善无恶。因此,阳明认为不动于气的心体之本然即是“至善”,即是“无善无恶”。同时,阳明还特别强调“无善无恶”与佛氏的区别就在于不是没有善恶,而是“无有作好”“无有作恶”;换言之,阳明的“无善无恶”并不是佛氏的“不思善、不思恶”——现实经验层面的善恶不可不管不顾,而是强调心体的无执无滞性,正如人眼睛里自然容不得沙子,但也容不得金子。这是从心体的本然状态来讲,对应的是功夫中的不着意。《传习录》中另一段类似的讨论可与此相发明:“为学工夫有浅深,初时若不着实用意去好善、恶恶,如何能为善、去恶?这着实用意便是诚意。然不知心之本体原无一物,一向着意去好善、恶恶,便又多了这分意思,便不是廓然大公。”阳明以《大学》的“诚意”为“着实用意”,这个“着实”当然需要好善恶恶,但对于心体的现实活动而言亦不可执泥于善恶,所以《大学》才要讲“正心”。阳明对“正”的解释就是要求心体的不偏不倚、虚灵无滞,如此才能真正地随应万物,这即是心体在本然状态层面的无善无恶。

可以说,阳明早年对《大学》八条目的解读特别注重“诚意”,晚年则专提“致良知”,这中间实际上就有从“意”到“知”的侧重转变,强调良知作为心之本体在价值上的绝对性,所以阳明指出“良知者,心之本体”。一方面,良知自然知善知恶,体现了心体作为价值本源是对一切现实善恶价值的终极判断,即前面所言本体层面的心体是超越于经验层面上具体善恶的“至善”;另一方面,由于“良知即是未发之中,即是廓然大公、寂然不动之本体”,自然知善知恶的良知又需要心体处于无执无滞的状态,就如同“鉴空衡平”的未发之中,即前面所言本然状态层面的心体是“无善无恶”的。阳明晚年专主“致良知”,就在于良知作为心之本体,其发动本身就体现了心体在本体层面的“至善”和本然状态层面的“无善无恶”。

二、至善统善恶:对“至善”与“无善无恶”的折中

方以智是晚明安徽桐城方氏学派的代表人物和集大成者,他生于理学世家,曾祖父方学渐被列入《明儒学案·泰州学案》,属阳明后学,祖父方大镇尊朱子理学。方以智在著作中对其家学思想引介颇多,并有折中和发展,主要是对理学特别是阳明学的发展。方学渐主张“明善”,以此批评王畿(龙溪)所言“无善无恶”是援佛释儒、有违圣学,以天泉证道为龙溪假托阳明而立言。方以智继承了方学渐的“明善”而强调“至善”,但同时又通过“至善统善恶”这一命题,将“明善”所对应的“至善”与阳明、龙溪所讲的“无善无恶”相统合。从方学渐到方以智,其间思想的继承与转变正体现了方氏学派对于晚明“至善”与“无善无恶”这一辩论热点的关注和思考。

关于方学渐的思想定位和学派归属,有学者指出当属阳明一脉,方学渐所批判者是龙溪而非阳明,笔者认为这一论断是恰当的。从黄宗羲在《明儒学案》中对方学渐的评语也可以看出,方学渐批判龙溪的主要原因在于其以“无善无恶”立言,失却了儒家自孟子以来的“性善”主旨。《桐城方氏七代遗书》中有方学渐所著《性善绎》,从这篇材料能够清楚地看到方学渐的立言宗旨以及他是如何批判龙溪的“无善无恶”,特别是如何上承孟子的性善而言“明善”。高攀龙在《性善绎序》中点出方学渐对于心体之善的理解:“至阳明先生始以心体为无善无恶,心体即性也。今海内反其说而复之古者,桐川方本庵先生、吾邑顾泾阳先生也。方先生谓天泉证道乃龙溪公之言讬于阳明先生者也。”高攀龙指出方学渐以心体即性,则“无善无恶心之体”就是言性是无善无恶的,这自然与孟子以来的性善传统相违。对此,方学渐本人也说:“世儒援佛旨以淆圣经,谓无善无恶乃为至善,而性始晦。”可见,方学渐延续了阳明“心之体,性也”的说法,故而在坚持性善的基础上自然要批判“无善无恶心之体”;同时又因其信守阳明学,故而认为“无善无恶心之体”当为龙溪托言于阳明晚年定论,“阳明入禅三十年,始悔而悟学,翻然逃禅而归儒。无善无恶,禅家之大指也。入禅之时,或以无善无恶为性;归儒之后,则以善为性”,坚称无善无恶只是阳明入禅旧说。方学渐提倡“明善”正是要与“无善无恶”的说法相对,究其原因是要与佛家“以空言性”相对。

不过,方以智的父亲方孔炤对龙溪“四无”说的态度已有较大变化,他说:“标性善者,生机也;标四无者,死语也。下学藏上,则死语即是生机。”此处以“性善”为生机,以“四无”为死语,明显是批评龙溪,与方学渐似乎并无不同;却加之以“死语即是生机”一转,也就是说方孔炤并未彻底否定龙溪的“四无”说,依据在于“下学藏上”。“上达即在下学中”,是方孔炤、方以智多次提及的说法,溯其根源亦是阳明在《传习录》中所提出的。方孔炤此言与龙溪《天泉证道纪》所述阳明之意颇近,下学和上达大体可对应中下根人和上根人的功夫方法。那么,在方孔炤看来龙溪的“四无”说也体现了性善的宗旨,通过这一转换,“无善无恶”与“至善”不再有思想内涵上的矛盾。

对“至善”与“无善无恶”的调适在方以智的论述中体现得更加明显,他在《东西均·公符》篇中说:

新建曰:“无善无恶心之体,有善有恶意之动。”或驳之,非也。无善恶可言者,善至矣……龙溪专主四无,学单提耳。

由此可知,方以智并未以“无善无恶心之体”此说为误,也认可其为阳明之言,这一点与方学渐明显不同;更重要的是,方以智认为“无善恶可言者,善至矣”,对比本文前引《性善绎》中方学渐所言“谓无善无恶乃为至善,而性始晦”一句,其间分别可见:方以智认为无善无恶就是不可以善恶言,也即“至善”是推本穷源之“善”的不可言说,而方学渐所理解的“至善”之“至”却是善之价值实理,那么“至善”当然就与“无善无恶”的说法相矛盾。

从方学渐的“明善”到方孔炤的“公符”再到方以智的“至善统善恶”,桐城方氏家学的立言宗旨就是“性善”;但是,从方学渐到方以智在思想上也有所发展,如对“至善”的理解、对“四无”说的判定等等。这种思想的转变和发展的关键点就在于方学渐对“无”的根本否定,而方以智在讨论“有无”的问题上则更加丰富。方学渐对“无”的激烈批判出于其对佛教的坚决抵制,而方以智对“有无”问题的理解则可能与其接受曹洞、华严等佛教思想有关,这也使得方以智对一些问题的看法与方学渐明显不同。比如对周敦颐“无极而太极”的理解,方学渐认为“其曰无极,不过形容太极之妙耳”,方以智则说:“有之前为无,无之前为有。有卦爻与无卦爻对,而太极无对也。太极之前添无极,则不能显不落有无之太极矣。故愚从而三之。”认为“无对待”的太极统贯“有对待”的有极、无极二者。正如二人对“至善”和“无善无恶”的关系理解不同,对“太极”和“无极”的理解也呈现出差别,究其原因就在于对“无”的解释,而这也直接关系着对“无善无恶”的理解。

因此,方以智以“至善统善恶”说来折中晚明思想界关于“至善”和“无善无恶”的争论:“言善、言恶、言为善为恶、言无善无恶,是四说也。统其中而无先后,绝对待贯对待,无心有心皆一者,非至善耶?”他结合了佛教的有无双遣法以“四说”言善恶,并通过性之善恶的绝待与对待的关系,以形上建构的方式对阳明的“无善无恶,是谓至善”做出诠释和论证。

三、绝待与对待:“至善统善恶”的形上基础

方以智的“至善统善恶”说中体现的“无善无恶”即是“至善”的思想,从内容而言当然是承接了王阳明,比如《传习录》中的“即无善无恶,是谓至善”。不过,本文试图追问的是,方以智这一命题的理论结构是什么?这一讨论是否又与前文梳理的宋代以来理学中对此问题的论争传统有关?

笔者认为,如果我们对这个问题在理学话语中做一更深层的追溯和还原,它的理论基础或者说形上依据就是“理”有没有“对待”的问题,而方以智讨论人性善恶问题的专著《性故》开篇也正指出了这一点:

或问:性说纷然,何以折中?

答曰:说皆不离对待之二也。说善则对恶,说有善恶即对无善恶。惟通先后天而明其本自如是、正当如是、适可如是者,绝对待贯对待,是何理乎?

方以智认为面对诸多人性论学说的分歧,理解“绝待”与“对待”的关系是解决问题的关键,他对至善与善、恶关系的探讨也正是基于他的绝待与对待的思想。在《东西均·三征》篇中,其以圆∴图式所表法的对待与无对待(绝待)之关系来阐释“至善统善恶”:

圆∴三点,举一明三……上一点为无对待、不落四句之太极,下二点为相对待、交轮太极之两仪……即真天统天地、真阳统阴阳、太无统有无、至善统善恶之故。无对待在对待中。设象如此,而上一点实贯二者而如环,非纵非横而可纵可横。

圆∴三点是方以智哲学的基本思维框架。三点中,上一点表示无对待或者说绝对待之太极,也就是朱熹理学中的形上之“理”;下两点表示有对待之阴阳两仪,对应于形下层面的“气”。但方以智借助圆∴结构进一步指出,太极作为无对待者,是不落有无之对待而又不离有无之对待的绝待。方以智发挥易学中扶阳抑阴、以阳统阴的思想,指出“极分两仪,则阳居右。再分太少,则太阳居右。再分小仪,再因重之,无不阳右者……惟阳统阴,阴为阳用”。因此,圆∴图式中在下的两点作为阴阳两仪虽然相对待,但在此对待中又是以阳统阴。

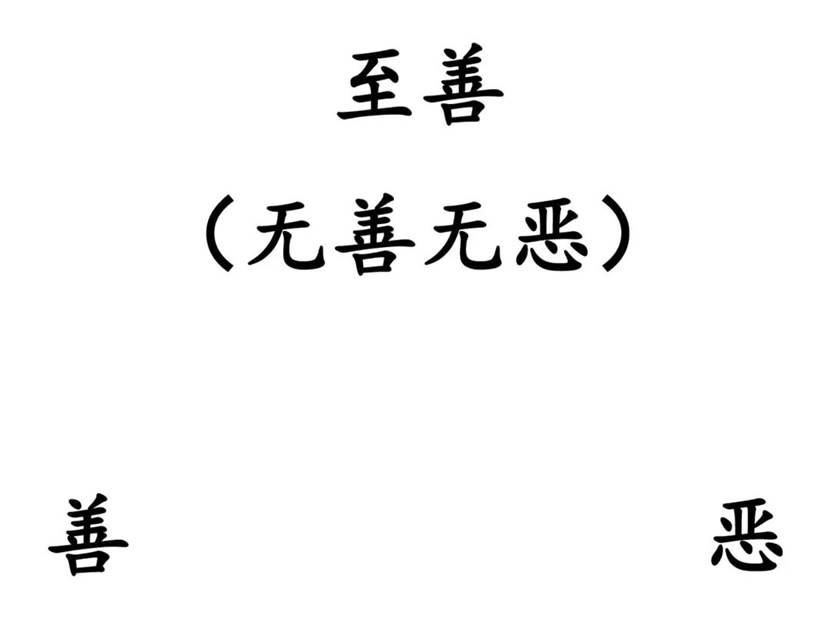

基于对圆∴图式的理解,方以智提出了一系列类似于太极与阴阳两仪关系的命题,其中一个就是“至善统善恶”。正如下图所示:善与恶为相对待者(对待),而至善为无对待者(绝待),也就是无善无恶者;之所以称为“至善”而不是“至恶”,在于尊阳、阳以统阴,也就是说“恶”在价值层面上不能与善相对。

同时,方以智还根据“至善统善恶”命题在性之善恶的问题上提出了“本体为善”说:“画者,彩素互加者也。苟称彩素未加之始,不曰素而何称。称本体为善,犹称本色为素也。”以“彩素互加”言性之善恶,以“本体为善”言性之至善,除了前文所引《易余·继善》篇,方以智在《东西均·公符》篇以及《性故》中都有类似说法,此说的核心就是“至善统善恶”。画中之素为性善而画中之彩为性恶,画之所成乃彩素互加,但是若推原到未画之时则只有素;也就是说,虽然现实层面的“成之者性也”乃是善恶皆有,但若推原到人未生之时则只有性善,未生之时性只有体而没有用,所以说是“本体为善”,“称本体为善,犹称本色为素也,非恶所敢对也”。因此,“至善统善恶”是为性善论辩护的。

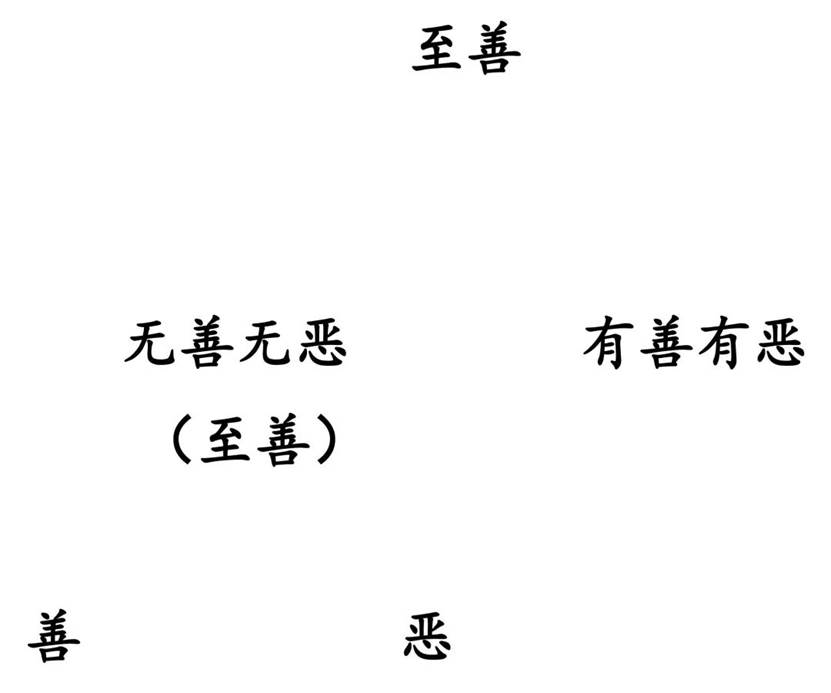

需要更进一步指出的是,圆∴图式中上一点与下面两点也构成相对待的关系,即有对待与无对待也是一组“有”与“无”的对待:“因对待谓之反因,无对待谓之大因。然今所谓无对待之法,与所谓一切对待之法,亦相对反因者也。”那么,在圆∴图式中实际上有两个层次的对待:在第一个层次中,在下的两点为一组对待,上一点为无对待;在第二个层次中,有对待的在下两点与无对待的在上一点又构成一组对待,而交轮统贯三点之间者为无对待。进一步说,具体到性之“至善”与“无善无恶”的关系,其中亦有两个层次的对待:在第一个层次中,善与恶为有对待,至善(无善无恶)为绝待;在第二个层次中,有善有恶与无善无恶又构成一组对待,至善为绝待,这里的“有善有恶”是后天现实经验中的善恶,而“无善无恶”则是先天的至善心体。因此《性故》开篇说:“言无善无恶者,指其全气全理为人事人语之所不到而形容其泯云尔。”由此可变换前面图示如下。

注:善与恶为对待,无善无恶为绝待,故“至善统善恶”即无善无恶之至善统贯有善有恶;同时,无善无恶与有善有恶亦为对待,不落有无之至善为绝待,故“至善统有无”即无对待之至善统贯有对待的无善无恶和有善有恶。

需要指出的是,这里的图示似乎出现一个问题,即“至善”分别出现在两个层面。而且方以智虽然讲“至善统善恶”,但并未直接说“至善”也是统“有善有恶”和“无善无恶”的。事实上,笔者认为方以智本人对这个问题已有揭示,在《东西均·公符》篇中说:

惟先统后谓无先后,故言太无以统善恶,而明至善以统有无。

《方以智全书·前言》认为此处将“善恶”与“有无”对应错了,应当改作“故言太无以统有无,而明至善以统善恶”。对此庞朴先生有专门注释,他引用《易余·绝待併待贯待》篇中与此相似的一句“既言太无统善恶,必言至善统有无”来证明此处并非方以智笔误,庞朴先生对两个文本的对比佐证是很有说服力的。

那么要继续追问的是,方以智“至善统有无”这一表述的思想内涵是什么?其实,此处看似不对应,却是方以智要特别强调的,即“至善统有无”实际上是“至善”统“有善有恶”和“无善无恶”之意。换言之,方以智关于“至善”的命题实际上有两层内容,即分别从两个层面解释性之善恶的关系,也就是“至善统善恶”和“至善统有无”,而后者是前者的题中之义。这两个命题的实质是“善”与“无”的关系,或者说就是“至善”与“无善无恶”的关系。比如方以智指出:

性与善非二也,犹乎理也:於穆不已,无声无臭,未发之中,称之为善可也;无者善之长,曰明善,曰止至善,皆性也。善之浑然即无,无之粹然即善……至善岂有对待乎?

方以智构建“善”与“无”的关联是有其用意的:“曰无者至矣,抑知始乎无善无恶,必卒乎有善有恶,不如张尊善化恶之号令,乃所以运真无善恶之璇玑。是以断断然表其从天地未分前来者,曰性善……榜之曰善,犹榜之曰无也。”从理论层面而言,既然有善与恶二者的对待,必然也就有无善无恶的绝待统贯其中,也就是“无”;但若是过于强调无善无恶,则又容易导向价值虚无之弊,因为在具体经验层面的活动中确实是有善有恶的。所以,方以智认为应当“张尊善化恶之号令,乃所以运真无善恶之璇玑”,以对“至善”的尊崇来化解“无善无恶”说可能带来的流弊,这正是性善论的用意所在。

因此,方以智的“至善统善恶”说是以绝待与对待的形上建构回应了晚明思想界“至善”与“无善无恶”的论争:作为绝待的“至善”不落于具体相对待的善恶,因此不是善不是恶,也即“无善无恶”,这一点继承了宋代朱熹与胡宏的讨论,是从形上本体的层面言说;同时,作为本体的“无善无恶”是先天之性,而有善有恶是后天之性,统贯先天后天的“至善”则意味着在具体现实的人性善恶之中要让本体的善性显露出来,这正是良知学的内涵,这一点继承了王阳明对心体的至善性与无滞性的讨论,是从本然状态的层面言说。可以说,方以智是以朱子学形上建构的方式重新诠释了阳明“无善无恶,是谓至善”的说法,呈现出与晚明无善无恶之辨的不同思想进路。

余论:“至善统善恶”的立言宗旨

在阳明本人那里,以“至善”和“无善无恶”言说心体并没有冲突,但晚明思想界对阳明“四句教”的理解,特别是对王畿的“四无”说争论不休,故而“至善”与“无善无恶”也就成为当时的重要论题,方以智以“至善统善恶”说从哲学的形上层面对“至善”与“无善无恶”的关系给予了辩护和诠释。不过,这一命题除了学理上的价值,更有其社会思想史的意义,即对中晚明阳明后学走空蹈虚之流弊的批评和纠正。正因如此,方以智强调以“至善”而非“无善无恶”作为善、恶之“统”。

晚明思想界对于“至善”与“无善无恶”态度各异,各有偏重,事实上也与各学派和学者对现实的思考有关。倘若对“至善”过于标榜,则容易导致伪善而实恶,泥于为善之迹,也就是所谓“乡愿”;而对“无善无恶”过于强调,则又容易导致放肆之狂,陷入无善恶的价值之虚,明末学者如王船山等人对王畿的“四无”说以及李贽即予以“无忌惮之教”的评价。对于这两种可能的流弊,方以智都有清楚的认识:

盖似是而非者二,一曰乡愿,一曰无惮……使今日而十有五愿,亦太平矣。以其乱尧舜之德,而不乱尧舜之法也。无惮之小人,则公然乱尧舜之法矣。

虽然“乡愿”和“无惮”都为圣人所批评力斥,然而若两权相害取其轻者,则“无惮”之害又甚于“乡愿”。因为“乡愿”虽然是伪善,但乱德不乱法;“无惮”则对善的价值一概取消而无定则,是乱德且乱法。“无惮”之所以为圣人深恶痛绝,在其与中庸之德违背,所谓“君子之中庸也,君子而时中;小人之中庸也,小人而无忌惮也”。因此,“至善统善恶”这一思想的现实意义,在于纠正乡愿和无忌惮之偏的同时,又高扬道德价值上向善的大旗,也就是方以智所谓“主于劝善。故伯夷、盗跖等死,而右伯夷;学问、利禄等累,而褒学问。末世皆乡愿、盗跖,而宁容乡愿,以诈者善也”。方以智对王龙溪等人的“四无”说及其流弊有深切认识,尤其是明遗民的身份令他对此问题的思考呈现出强烈的切身感和现实感。

综上,方以智“至善统善恶”这一命题的立言宗旨在于,一方面以形上建构的方式对王阳明“无善无恶,是谓至善”的说法给出了学理上的诠释和论证,并对晚明思想界的无善无恶之辨做出了回应和调适;另一方面又特别推尊“至善”,以此纠正阳明后学尤其是龙溪“四无”说所导致的晚明社会空虚风气的流弊,从价值层面高扬对至善的肯认,引导实学的功夫论指向。